龍谷大学経済学部教授 竹中正治

その3:所得格差と政治的な分断の深刻化

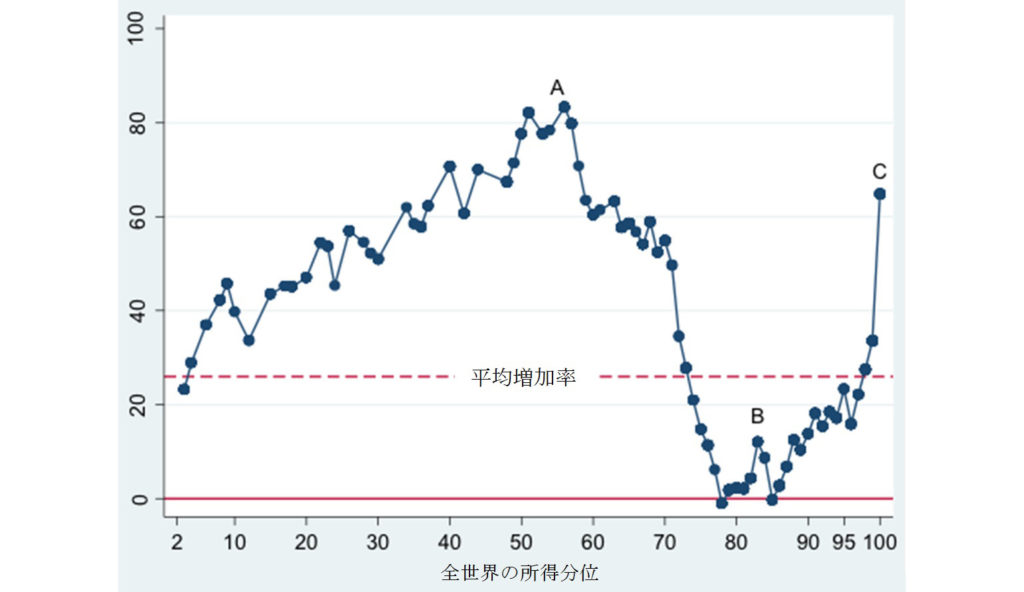

前回まで2回に分けて既存先進国、特に米国を念頭において所得格差の要因を整理した。今回は米国や欧州で顕著な国内の政治的な分断の深刻化と所得格差問題の関係について考えてみよう。

政治的な分断の深まりについては、筆者が知る限り、米国では2000年代前半頃から指摘されていることだ。最近の調査では、例えば米国ピュー・リサーチ・センターの調査によると、民主党支持者の44%、共和党支持者の45%がそれぞれ相手の政党に「とても好ましくない」感情を持つと答え、その反感の度合いはともに1994年の2倍以上に上昇したという(末尾引用文献参照)。

クルーグマンが語る米国政治史最大の謎

しかし所得格差はそれがストレートに政治に反映されるならば、一部の富裕層、超富裕層とそれ以外の多数派の対立を生むはずである。ところがそうはならずに、米国では中道的な意見層が減少し、左右二極化の形でほぼ5分5分の分断が生じているのはなぜだろうか。

この点で米国のリベラル派を代表する経済学者であるポール・クルーグマンの主張が、その著作「格差はつくられた(TheConscienceofaLiberal)」(早川書房、2008年)にまとめられている。クルーグマンにとって米国の現代政治史上の最大の謎は、共和党がその富裕層とビッグビジネス優先の政策にもかかわらず、大衆的な支持を、しかも富裕でもなんでもない層の支持まで獲得、維持することに成功してきたことだ。

まず技術革新やグローバリゼーションと経済格差の関係については、従来は同氏も「技術革新&グローバリゼーション⇒所得格差拡大」という因果関係をある程度受け入れていた。ところが、実は逆ではないかと考えるに至ったという。つまり共和党がより先鋭に保守化した結果生じた「党派主義という政治的な変化こそが経済的な不平等と格差の大きな要因なのではないか。」(10ページ)

その結果実現した政策が、例えば1980年代のレーガン政権や2000年代のブッシュ政権による富裕層優遇の大減税や所得税の累進税率のフラット化(あるいは事実上の逆転)である。そして共和党がその富裕層とビッグビジネス優先の政策にもかかわらず、米国の大衆的支持、富裕でもない草の根保守層の支持を維持してこられた理由を以下のようにまとめている。

戦後1970年頃までは経済的な成長と格差の縮小、あるいはすくなくとも成長の比較的平等な分配が実現したが、1980年代はレーガン政権の下で、所得格差の拡大が急速に進み始めた時期だ。ところが同時に、この時期は「保守派ムーブメント」が大いに強まった時期でもある。

「『保守派ムーブメント』は、一般大衆の感情にアピールする2つのことを見出し、広い大衆支持基盤を掘り起こすことに成功したのである。その2つとは白人の黒人解放運動に対する反発と、共産主義に対する被害妄想であった。」(82ページ)

要するに共和党は、この2つの大衆的な情念を巧みに利用することにより、その反大衆的な経済政策から大衆有権者の目をそらすことに成功したのだという。こうした主張は、同書の9章でさらに詳述されるのであるが、筆者には十分に合点がいかない。

たとえば、黒人の公民権運動が勃興した1960年代には、人種差別的な感覚からそれに反発する白人層が、低所得者層にも広がった。しかし民主党は公民権運動を支持するリベラルな立場をとった。南部の諸州は伝統的には民主党の支持基盤が強い地域だったが、これを機に南部の中・低所得層の白人(従来の民主党の支持層)が、公民権運動に寛容ではない共和党の支持に転換するという政治的に大きな変化が生じた。これは米国政治史の常識だ。

しかしその変化のインパクトは60年代がピークであり、70年代まで影響が持続したとしても、80年代以降の今日まで保守派の政治的な武器として強い効果を発揮していると考えるのは、かなり無理があるのではなかろうか。なにしろ、今や黒人が大統領になった時代なのである。

もうひとつの「共産主義に対する被害妄想を共和党が利用した」について言うと、たしかに80年代にはレーガン大統領がソ連を「悪の帝国」と呼び、「ソ連を圧倒する軍事力を築く」という扇動が大衆にもある程度の効果を持ったと考えられる。しかしソ連は91年には崩壊し、米国を脅かす超大国ではなくなってしまった。にもかかわらず、2010年代以降の今日まで共和党が大衆的な支持基盤を維持している。その理由はクルーグマンの説では上手く説明できないだろう。

政治潮流に関するコーエンの異なる見解

一方、前回紹介したターラー・コーエンはその著作の中でクルーグマンとはやや異なる主張を展開している。

まず経済的格差の結果、低所得者層は住宅コストの安い地域へ移動する。米国はもともと所得階層による地域の住み分けが、日本よりもずっと進んでいる社会だ。そうした住み分けがますます進む。「所得の二極化が進み、多くの高齢者と貧困層が家賃の安い土地に住むようになる未来。そういう時代に、政治はどのようなものになるか?」「アメリカ社会が抗議活動に引き裂かれ、ことによると政治的暴力が吹き荒れると予測する論者も多い。しかし私の見方は違う・・・・アメリカ社会はもっと保守的になると、私は予想している。政治的に保守的になり、変化を好まなくなるのだ。」(300ページ)

同氏が語る保守化の理由の第1は、米国でも進む高齢化だ。革命や抗議運動は血気盛んな若い世代がやることであり、高齢者層は中・低所得層も変化を好まない保守的な傾向が強いからだ。第2の理由は、人間の格差に対する感覚は、同じ地域や職場の同僚など自分に極めて身近な存在と自分を比較することから生じるものであり、そもそも中位・下位所得の大衆はスーパーリッチな階層や高学歴インテリの富裕層と自分を比較して不満を募らせるようなことはないのだという。

社会不安の度合いを数値で評価すると、犯罪率がひとつの指標になるが、米国の犯罪率は過去数十年間にわたり低下してきた。格差が拡大したからと言って、米国のように絶対水準が豊かな国では社会秩序が悪化、不安定化するとは限らないことを歴史が語っている。(302ページ)

実際、戦後米国でデモと暴動の嵐が吹き荒れたのは、60年代から70年代であり、所得格差が縮小した、あるいは経済成長の成果が比較的平等に分配された時代ではないかという。「左派の論者(クルーグマンなどのリベラル派を想定している。筆者注)は、格差に手を打たなければ、人々が力で問題を解決しようとするだろうと主張する。・・・・この種の主張をする人たちは、そうした暴力の影を利用してみずからの主張に力をもたせよとしている」(303ページ)

「アメリカでいま保守主義の力が最も強いのは、所得水準と教育水準が最も低く、ブルーカラー労働者の割合が最も多く、経済状況が最も厳しい地域だ。」「一方、最もリベラルなのは、高所得の専門職が多い都市部や都市郊外の住宅地だ。」(305ページ)「低所得層は2つのグループに分かれる。一方は、極端な保守主義を信奉する人たち、もう一方は、民主党穏健派が支持する社会福祉制度を頼りにする人たちだ」(306ページ)

筆者の意見はどちらかと言うとコーエン氏の見解に近いが、同氏の見解にも足りないものも感じる。同氏の指摘する所得格差が拡大するなかで保守化する人々も「伝統的な保守」に回帰するのではなく、移民や貿易問題についてより排外的で過激な保守に傾斜しているのはなぜか。それが十分にわからない。

保守もリベラルも、大衆は見えやすい敵を求める

異なる両氏の見解を踏まえて筆者の見解を述べよう。所得格差の拡大への不満は、一部の富裕層対多数の非富裕層の政治的対立、すなわち保守対リベラルの対立で後者への支持の増大にはつながっていない。増大する不満層はポピュリスト的な保守と同様にポピュリスト的な左派に二極化し、その分断を深めている。

その最大の理由は、不満層には自分らの苦境の原因を見えやすい「敵」に求める人々が多いからだろう。物事を「自国対外国」の対立軸で考える傾向の強い保守層にとって、その「敵」とは比較的低賃金で働く増加する外国からの移民の増加であり、あるいは先進国への輸出を急増させた中国を筆頭とする外国である。そうした状況を見抜いて不満層の代弁者として台頭したのがトランプ大統領である。欧州でも極右政党の台頭の背景には、こうした事情があるように思える。こうして経済のグローバル化と技術革新の波の中で、経済的な繁栄から取り残されていることを不満に思うローカルな労働者層は、従来の伝統的な保守からより排外的な保守層に転じたのだ。

一方、リベラル支持層は物事を「権力対抑圧された大衆」という対立軸で考える傾向が強く、彼らにとって「見えやすい敵」は超富裕層とそれに支配された権力である。所得格差の拡大に不満を募らせるリベラル層は、従来の穏健なリベラル路線やその指導者に飽き足らず、それを見限ってより急進化する。そうした人々が今進行中の民主党の大統領候補選出過程でも、党内左派のバーニー・サンダース上院議員やエリザベス・ウォーレン上院議員への支持に傾斜しているのだ。

困ったことに、こうした左右の政治的分断の深刻化は民主主義の不全と危機にもつながる。民主主義というものは、常に何かしらの対立する意見や利害の調整・妥協のプロセスである。調整・妥協を可能ならしめ、社会全体の紐帯となるのは多くの場合、中道的な意見層である。その中道層が細ってしまうことで、調整・妥協が機能しなくなってしまう。

求められるのは技術革新と経済のグローバル化の恩恵を維持、増進しながら、所得格差の拡大を緩和する包括的な処方箋である。かつては資本主義に対する代替、あるいは競合システムとして社会主義的な計画経済が存在したが、ソ連、中国、東欧全ての国である程度の産業的な発展を実現した後、行きき詰まり、終焉した。社会主義への回帰は選択肢にはならない。この挑戦的な課題についても様々な議論が展開しているが、この点については筆者自身もうしばらく考えを練る時間を頂こうか。

引用文献

PewResearchCenter,“PoliticalIndependents:WhoTheyAre,WhatTheyThink”2019ポール・クルーグマン(PaulR.Krugman)「格差はつくられた(TheConscienceofa

Liberal)」早川書房、2008年

タイラー・コーエン(TylerCowen)「大格差:機械の知能は仕事と所得をどう変えるか

(AverageIsOver)」邦訳、NTT出版、2014年

筆者経歴

竹中正治氏は龍谷大学経済学部教授。1979年東京銀行(現三菱東京UFJ銀行)入行、為替資金部次長、調査部次長、ワシントンDC駐在員事務所長、国際通貨研究所チーフエコノミストを経て、2009年4月より現職、経済学博士(京都大学)。最新著作「稼ぐ経済学~黄金の波に乗る知の技法」(光文社、2013年5月)

以上